こんにちは。スタッフのチダです。

前回は、変形性関節症の大まかな概要を書きました。

今回は、変形性関節症の代表と言っても過言ではない、『変形性膝関節症』について書きたいと思います。

【定義】

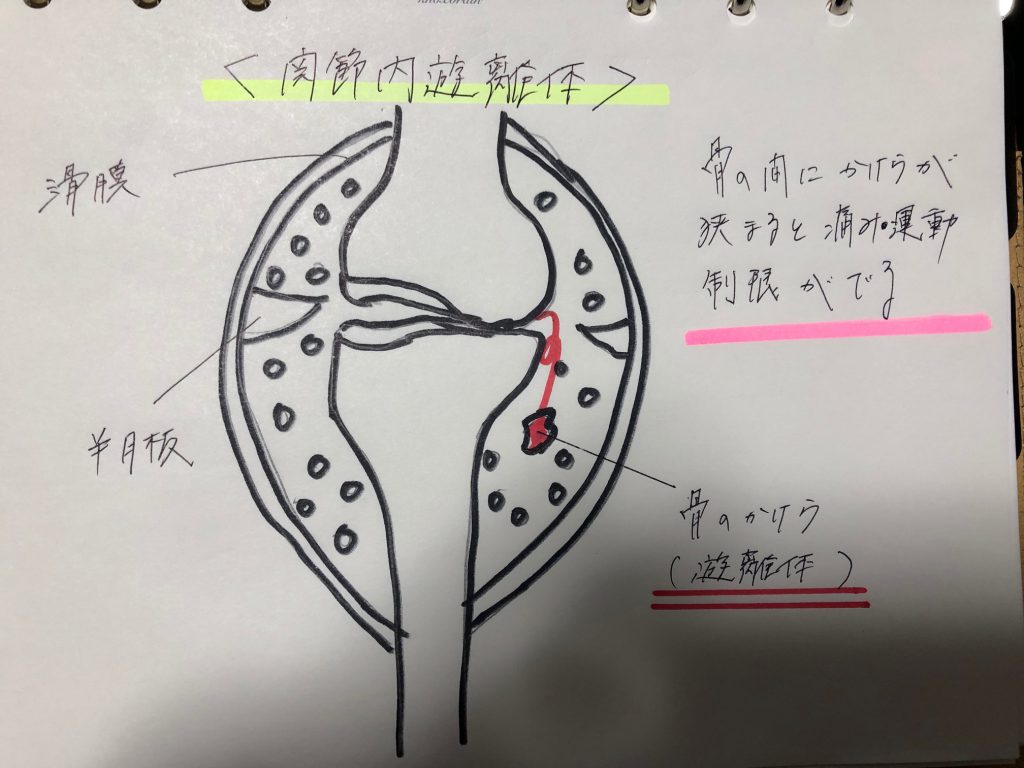

膝関節の軟骨の摩耗によって関節が破壊され、その結果骨棘が形成されたり骨の硬化が起こり、膝の痛みや変形、運動制限起こす進行性の疾患。

【分類】

一次性と二次性に分けられる。

一次性:老化や肥満以外に原因が明らかではないもの。膝関節はこちらが多い。

二次性:外傷や何らかの先天性、後天性の変形性膝疾患に続発。

【メカニズム】

一次性と二次性に分けられる。

一次性:加齢による関節の退行性変性 + 関節運動に伴う刺激が加わり発症。肥満や動脈硬化なども関係しています。

二次性:半月板損傷、靱帯損傷、骨折、関節リウマチなどに続発。

【症状】

・初期には、動作の開始時に痛む 例:椅子から立ち上がる←この症状のみの場合、温熱効果で改善傾向にある

・関節の内側の痛み 特にО脚

・関節の腫れ 進行に伴い、間接液が溜まることにより膝のお皿がポコポコ動く(膝蓋跳動)

・運動の制限

・変形(多くは内反変形でO脚となる)

・ももの前側の筋肉(大腿四頭筋)の萎縮・筋力低下

【診断】

主にレントゲンなどの画像により診断する。

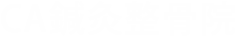

レントゲンでは、関節の隙間が狭小化、骨の硬化、骨棘の形成、関節内遊離体(関節ねずみ)がみられる。

その他、関節液を検査することにより診断する。

【正常な膝関節と変形している膝】

【治療】

保存療法と観血的(手術)療法に分けられる。

保存療法:・膝関節の負担を減らす(体重の管理、歩行の制限、杖の使用など)

・ももの前側の筋肉(大腿四頭筋)の筋力強化

・足底板の使用

・外用薬(湿布など)の使用。

※鎮痛薬の連続した内服使用はできるだけ避ける。理由としては、効果が発揮されている間は、ある程度痛みが消失し歩行などで関節の稼働量が増えることが考えられますが、その間にも軟骨のすり減りは進行するため。鎮痛薬は、原則痛みが出たときにのみ使用する。

観血的(手術)療法:脛骨高位骨切り術、人口膝関節置換術などがある。

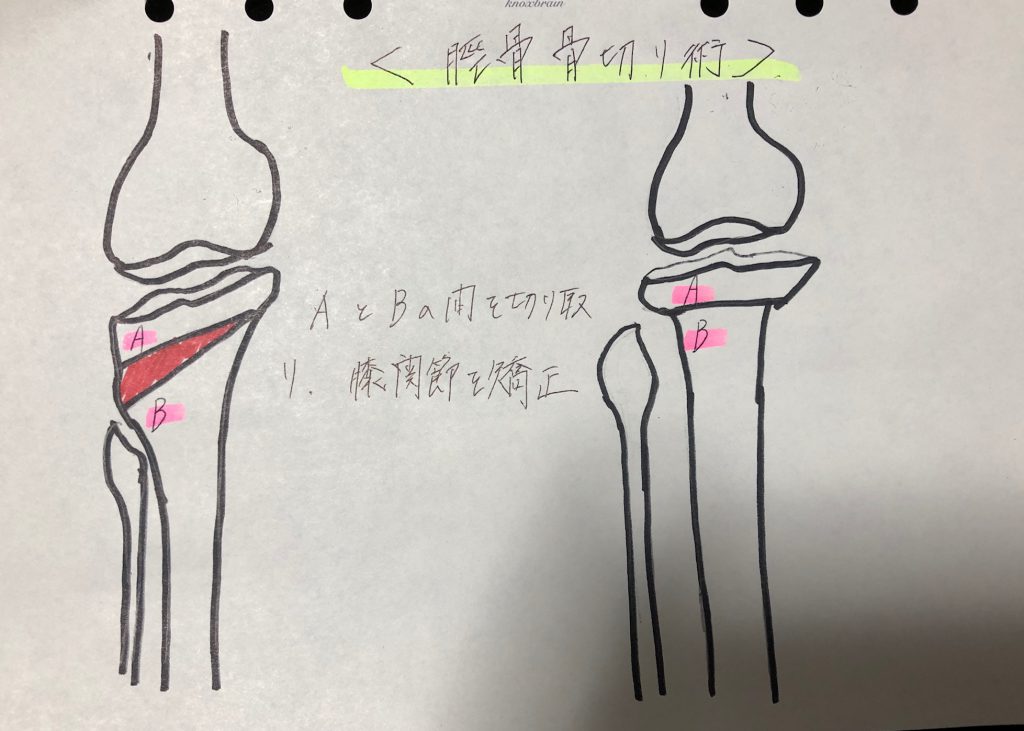

骨切り術は、すねの骨(脛骨)のAの間とBの間を切り取りボルトで関節を固定し隙間を拡げるように矯正するような手術になります。

人工関節置換術は、関節面を整え、人工的に作られた関節をボルトによって骨に固定し埋め込む方法。人工関節の耐用年数は10~15年ほどで、日常生活に支障のある60~70代では手術の選択も視野に入れて治療していきます。

以上が、変形性膝関節症の大まかな概要になります。

早期の段階で、治療を進めることが出来れば、改善もより早くなります。